Wissenschaftler des Jenaer Forschungskonsortiums JenAge haben herausgefunden, dass die Aktivität einiger Gene in jungen Aquarienfischen vorhersagt, wie alt diese Fische werden. Die Gene enthalten den Bauplan für eine Gruppe von Proteinen, die in der Zellatmung eine Rolle spielen. Luft anhalten hilft also leider nicht, denn die Zellatmung kann man damit auf Dauer nicht beeinflussen. Aber was ist Zellatmung?

Bevor ich das erkläre, erst einmal ein wenig über den Fisch. Unter Aquarianern ist er als Türkiser Prachtgrundkärpfling bekannt, auf Schlau heißt er Nothobranchius furzeri. Der lustige Name kommt daher, dass er von einem Forscher namens Richard Furzer entdeckt wurde (der zu seinem eigenen Glück Amerikaner war und darum in seiner Kindheit hoffentlich nicht gehänselt wurde). Das Besondere an diesem aus Afrika stammenden Fisch ist, dass er in Tümpeln und großen Pfützen lebt, die in der Regenzeit entstehen und auch recht schnell wieder austrocknen. Er muss sich darum sehr schnell entwickeln und fortpflanzen – und stirbt auch recht schnell wieder. Selbst unter Idealbedingungen im Aquarium lebt er nur etwa drei Monate, allerhöchstens wird er ein Jahr alt (das ist aber eher die Ausnahme). Und ähnlich wie viele Menschen entwickelt auch der Prachgrundkärpfling im Alter Tumore und erleidet eine Abnahme der Hirnfunktionen. Er ist also ein interessantes Modell, um Alterungsprozesse zu erforschen und vor allem herauszufinden, ob und wie Altern und Lebensdauer genetisch festgelegt sind.

Die Fragen nach dem Ob und Wie konnten nun ein stückweit beantwortet werden, als Forscher um Alessandro Cellerino am Leibniz-Institut für Alternsforschung in Jena herausfanden, dass die Fische mit der geringsten Genaktivität für einige Zellatmungs-Proteine am ältesten wurden. Nun also zur Zellatmung:

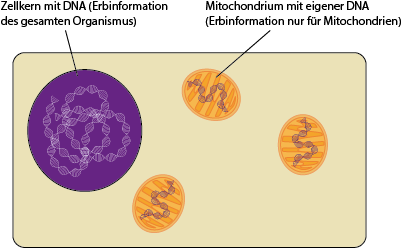

Mit diesem Begriff bezeichnet man die Umwandlung von Zucker aus unserer Nahrung in Energie in der Zelle. Diese Energie wird in einem Molekül gespeichert, dem Adenosintriphosphat (ATP). Wird ATP von Enzymen in der Zelle benutzt, zerfällt es gewissermaßen und setzt dabei Energie frei. Ohne ATP könnten die Enzyme ihre Arbeit – den Aufbau von Strukturen in unserem Körper, den Abbau von Nährstoffen, etc. – nicht verrichten. Ist ATP einmal in seine Bestandteile zerfallen, wird es jedoch nicht nutzlos, denn durch den Verbrauch von Zucker kann es wieder “zusammengesetzt”, also recycelt werden (das Recycling von ATP ist also der Grund, weshalb wir essen müssen). So geht das immerfort, und dieser ganze Prozess heißt Zellatmung. Das ATP-Recycling findet in speziellen Zellorganellen, den Mitochondrien statt. Was hat das alles mit Atmung zu tun? Ganz einfach – dieser Prozess benötigt Sauerstoff. ATP ist also auch noch der Grund, weshalb wir atmen müssen! Ganz schön gierig, dieses ATP! Nun ja, wir sollten ihm verzeihen, denn ohne es könnten wir nicht leben.

Für die Zellatmung benötigen die Mitochondrien viele verschiedene Proteine, die in Komplexen zusammenarbeiten. Der Bauplan für jedes dieser Proteine ist in dem für ihn spezifischen Gen gespeichert. Ist ein Gen besonders aktiv, wird der Bauplan häufig abgelesen und umgesetzt, also viel von dem jeweiligen Protein produziert.

Die Wissenschaftler im Team von Alessandro Cellerino untersuchten eine Gruppe von 45 Prachtgrundkärpflingen, indem sie kleine Gewebeprobem von ihren Schwanzflossen nahmen (die wachsen bei Fischen nach). Sie taten das einmal 10 Wochen, nachdem die Fische aus dem Ei geschlüpft waren, und noch einmal 20 Wochen danach. Dann warteten sie, bis die Fische an Altersschwäche starben. Auf Grund des Alters bei ihrem natürlichen Tod teilten die Forscher die Fische dann in drei Gruppen ein: kurzlebig, langlebig und sehr langlebig. Mithilfe der zuvor entnommenen Gewebeproben konnten sie dann nachsehen, welche Gene bei welcher Gruppe besonders hohe oder niedrige Aktivität zeigte. Dabei stellte sich heraus, dass die Gene für den oben erwähnten Atmungskomplex bei den sehr langlebigen Fischen die geringste Aktivität zeigte, bei den kurzlebigen Fischen entsprechend die höchste.

Cellerinis Team ging noch einen Schritt weiter und verabreichte einigen Fischen das Medikament Metformin, dass die Funktion dieses Atmungskomplexes in den Mitochondrien hemmt. Und die mit Metformin behandelten Fischen lebten dann auch länger. Die Alterung wird also nicht an sich durch die Aktivität der Gene beschleunigt, sondern durch die daraus resultierende größere Zahl an Atmungskomplexen.

Bisher dachte man, eine auf Hochtouren laufende Zellatmung wäre besser für die Zellen, nun stellt sich also heraus, dass eine reduzierte Zellatmung gesünder ist. Warum ist das so? Cellerino erklärt es so, dass bei einer reduzierten Zellatmung mehr freie Radikale entstehen als bei ungehemmter Zellatmung. Das scheint zunächst ein Widerspruch, denn freie Radikale zerstören Zellstrukturen. Aber eine nur leicht erhöhte Konzentration der feien Radikalen hat den Effekt, dass die Zellen mit ihnen umzugehen lernen und schneller auf Schäden reagieren. Die Zellen werden quasi gegen freie Radikale abgehärtet, was letztlich ihre Lebensdauer erhöht.

Metformin verlängert übrigens auch Mäuseleben und ist bereits als Medikament gegen Diabetes erhältlich. Aber jetzt nicht haufenweise Süßigkeiten essen, damit man irgendwann Metformin nehmen darf! Rotwein trinken ist anscheinend die bessere Lösung, denn der Stoff Resveratrol kommt darin in hoher Konzentration vor. Der hat in Versuchen mit Mäusen und Zellkulturen gezeigt, dass er lebensverlängernd und krebshemmend wirkt. Also, tief durchatmen und sich ein Gläschen gönnen!

echten Nobelpreises überreicht. Die Gemeinschaft der Wissenschaftler nimmt die Ig Nobelpreise also durchaus als wichtiges Ereignis wahr! Die renommierte Zeitschrift Nature bezeichnete die Ig Nobelpreis-Verleihung sogar als “Höhepunkt des Wissenschaftsjahres”.

echten Nobelpreises überreicht. Die Gemeinschaft der Wissenschaftler nimmt die Ig Nobelpreise also durchaus als wichtiges Ereignis wahr! Die renommierte Zeitschrift Nature bezeichnete die Ig Nobelpreis-Verleihung sogar als “Höhepunkt des Wissenschaftsjahres”.